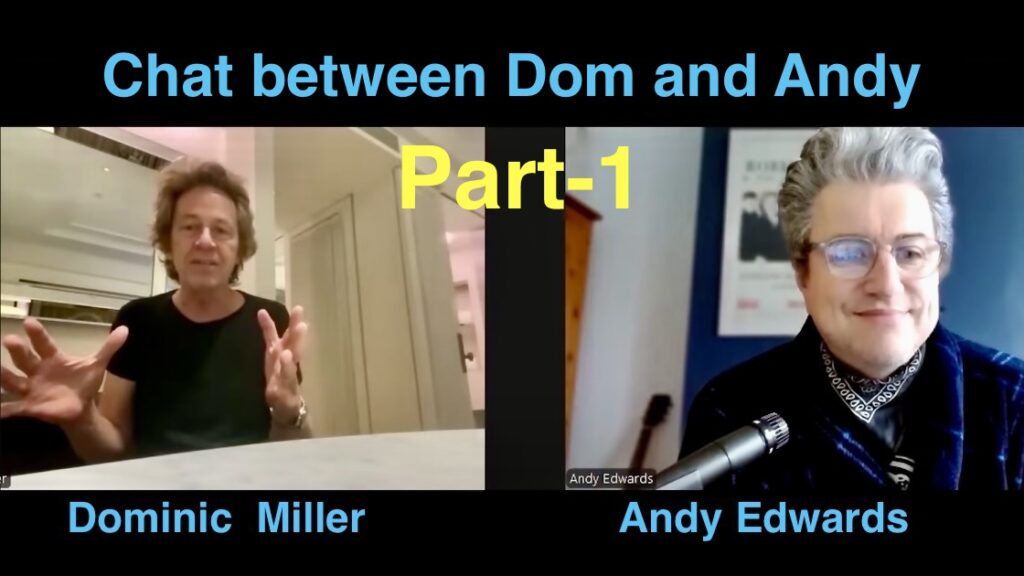

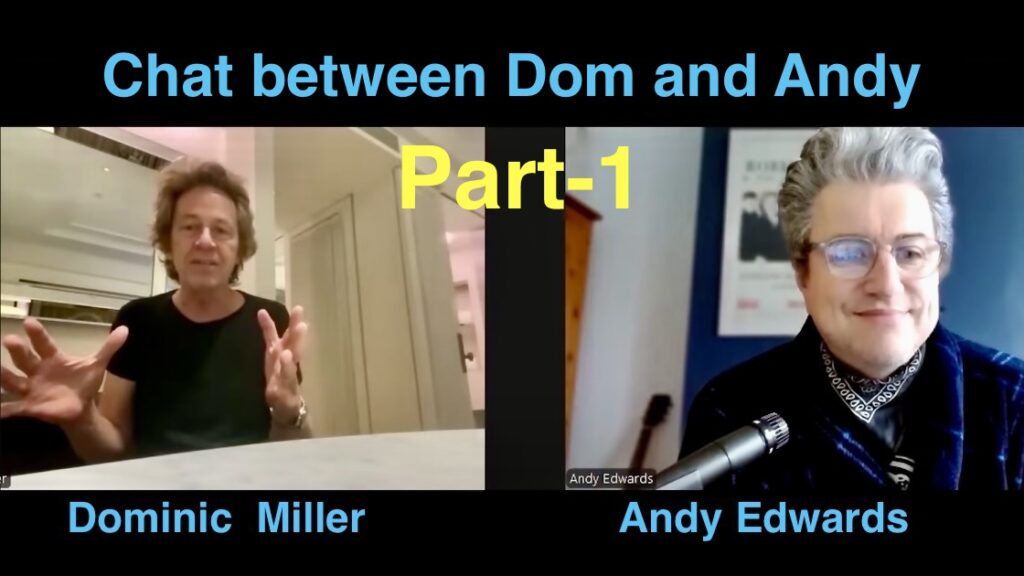

Chat between Dominic and Andy Edwards:Part-1

ドミニクが、2025年9月26日にスティング3.0のツアーで台湾に滞在中にミュージシャンでユーチューバーのアンディ・エドワーズ(Andy Edwards)と行った対談がとても面白かったので、英語が得意ではない日本人向けに、全文を書き起こして翻訳しました。会話の内容は全く変えていませんが、前後のつながりや、内容を補足するために言葉を加えたり、意訳してありますのでご了承ください。全体が1時間20分ほどある長い会話なので、3回に分けて掲載します。Part-1は開始から約22分くらいまでの内容で、スティングとドミニクが Sting 3.0 ツアーで追求しているコンセプトや、ツアーの舞台裏の様子を垣間見る事ができます。

The chat between Dominic and musician and YouTuber Andy Edwards during the Sting 3.0 tour in Taiwan on 26 September 2025 proved truly fascinating. For Japanese fans less familiar with English, we have transcribed and translated the entire dialogue. While the content itself remains entirely unchanged, I have added and rephrased certain expressions and words to clarify the flow and supplement the context. As the conversation spans approximately one hour and twenty minutes, I will be published to split it into three parts! Part-1 covers the first 22 minutes or so and offers insight into the concepts that Sting and Dominic are exploring on the ‘Sting 3.0’ tour. It also provides a behind-the-scenes glimpse of the tour.

このPart-1の記事は約22分くらいまでの内容です。

ツアーの始まり

Andy(以下A):こんにちは、この動画へようこそ。今日はドミニク・ミラーに来てもらってるよ。以前もこのチャンネルに出ていただきましたね。お元気ですか、ドミニク?

Dominic(以下DM):こんにちは。元気ですよ、アンディ。ええ、本当に調子がいいです。今、実は台北にいて、こちらは夜の11時です。スティングのツアー中なんだ。だから今、極東にいるってわけです。

A:それはすごい。今日はライブをされたんですか?それとも今日着いたばかり?

DM:いや、今日着いたばかりだよ。ええと、シンガポールにいて、それからバンコクを経由して来ました。明日ショーがあります。

A:そういえば、あなたはスティングのライブに招待してくれただけでなく、バックステージにも連れていってくれましたよね。しかも、ステージの上であなたの演奏を間近で見せてもらって、本当に感動的でした。僕の友人ロブも一緒だったんですが、彼にとっても忘れられない瞬間でした。スティングはいまだに何万人もの観客を集めて、あんなに大規模なショーをやっているんですよね。照明も完璧で、本当にフルセットのコンサートだった。

君たちは今でも世界中を回るツアーを続けていて、でも僕が見たのは「パワートリオ」だったんだ。それでスティングがステージに出てきて、あなたに話しかけながら「これもうちょっと速くしようか?」とか「最初ちょっとジャムってみようか?」なんて言っていたんだよね。

あの瞬間、「これはもう失われつつある芸術だな」と感じたんだ。今日はまさにそういう事について話を聞きたいと思っていて、このツアーがどんなものなのか、少し教えてもらえますか?

DM:ああ、そうだね。たしか2年くらい前のことだったと思うけど、そのときもスティングと一緒にツアーをしていて、前回のメンバー編成の時だった。すごくいいメンバーでね。でもかなり大人数のバンドで、もう数年一緒にやっていたんだ。(My Songs Tougs ツアーのこと) それで、ある時スティングがこう言ったんだ。「ドム、ちょっと話があるんだ。」僕は「もちろん、いいよ。」って答えた。僕らはハリウッド・ボウルで演奏していて、サウンドチェックのあとにスティングが言ったんだ。「俺の楽屋に来てくれ。」 そして彼がこう言った。「トリオをやりたいんだ。」 僕は当然こう思ったんだ。「ああ、つまり俺はもうお役御免ってことだな。」って。 だから「それはすごくいいアイデアだけど、俺たちのチームはこれで終わりか。まあ、今まで最高の時間を過ごせたし、素晴らしい経験だった。君はぜひやってみたほうがいい。」って言った。でも彼が言ったんだ。「君も参加してくれないか?」 まさか自分をそのトリオに誘うなんて、夢にも思わなかったよ。僕は「もちろん!」って即答したよ。すると彼がさらに、「じゃあドラムは誰がいいと思う?」って言ってきたんだ。僕はもう本当に驚いたよ。だって、みんな当然、彼が昔やっていた”あの有名なトリオ”と比較するだろうからね。

A:そうだね。

DM:そうなんだ。しかしスティングは、ただ音楽の本質的な原点を突き詰める為に「トリオで演奏したい」と言ったんだ。つまり、彼と僕はジャズ・トリオのやり方からインスピレーションを得ているんだ。たとえばピアノ・トリオみたいにね。ピアノ、ドラム、ベースという編成。そこにはひとつのポリフォニー楽器(和音が演奏できる楽器のこと)であるピアノ、リズム楽器であるドラム、そして低音を支えるベースがある。もしボーカルが加われば、4つの要素になる。僕たちはまさにそれをやっているんだ。 その哲学はザ・クリームや、ジミ・ヘンドリックス、そしてポリスと同じような考え方だよ。

本当に素晴らしいアイデアで、僕はすぐに「やろう!」と思った。すごくワクワクしたよ。 それに、スティングの勇気の大きさも感じた。だって、当然、こういうことをやれば多くの批判を受ける可能性があるからね。みんな「ポリスとは違う」って言うだろうし。

きっとライブ映像を見た人の中には「昔のポリスのほうがよかった。」とコメントする人もいると思う。でもそれで構わない。僕も同感なんだ。僕たちはポリスのようには聴こえない。ポリスのように良く聴こえることなんて、ありえない。ポリスはポリスだから。

僕はアンディ・サマーズもスチュワート(コープランド)も大好きだし、スティングがあのバンドで放っていたエネルギーは本当に素晴らしかった。でもこのトリオはそれとは違うんだ。僕らはポリスのような音には絶対になれない。だけど同時に、彼らも僕たちのような音は出せないんだ。

僕たちには“唯一無二のもの”がある。それはものすごく幅広い「レパートリー」だ。 実際、スティングのカタログ(曲目リスト)にある曲の数を、ポリスの曲数と比べると、スティングの方がずっと多いんだ。だから、それが私がワクワクしていたことなんだよ、アンディ。

つまりそれはスティングの作品群を深く掘り下げられるということなんだ。スティングのソロ曲って、キーボードやサックス、そして多くのバック・ボーカルなど、非常に緻密なプロダクションで構成されている。

それで僕は「これこそが挑戦だ」と思ったんだ。ギターというポリフォニック楽器を使って、どうやってトリオとしての美学を成立させるか?あの複雑なハーモニーや空気感をどうやって再現できるか?それが僕にとっての挑戦だったんだ。

もちろん、ポリスの曲を演奏するときには、自分なりの“ルール”がある。それは、「あまりいじりすぎないこと」だ。アンディ・サマーズがやったことをできるだけ忠実に再現したいんだ。というのも、彼がポリスで作ったギター・パートは完璧だと思うから。あれ以上のことなんて僕にはできないし、挑戦する気もない。もちろん、曲のある部分でちょっとした即興を加えることもあるけど、あの“リフ”は、リフとしてそのままにしておきたい。「Every Breath You Take」や 「Roxanne」、「Walking on the Moon」みたいな曲のリフを超えるものなんて作れない。あのコード進行以上のものなんてないんだ。

――ちょっと話がそれるけど、あの曲(おそらく「Walking on the Moon」のこと)は、僕たちは今「A」のキーで演奏しているんだ。つまり、原曲よりも全体を4度下げている。 だから、まったく同じボイシング(和音の形)では弾けない。ある程度調整し直す必要がある。 キーを変えるということは、単純に「別のキーで同じ音を弾けばいい」という話じゃないんだ。 1音高い音を加えたり、全体のバランスを“再調整”しなきゃいけない。まあ、細かい話だけどね。

この動画を YouTube で視聴

この動画を YouTube で視聴

筆者コメント:最初が日本公演での「Walking on the Moon」で、2番目がオリジナル。キーがAに下がっている事がわかる。そして上でドミニクが言ってるいる「キーを変えたら全体を調整する」という話。それぞれのキーのスケールにはそのスケールごとに持っている雰囲気があるので、元曲の持つ全体の雰囲気に合わせて音を調整するのは当然の話だろう。

DM:えっと、戻って君の最初の質問への答えだけど、今スティングと一緒にやっているこのプロジェクトは、本当にものすごくワクワクするものなんだ。そして正直に言って、今僕はミュージシャンとしてのキャリアの頂点にいるように感じている。こんな素晴らしいシンガーと、これほど優れた楽曲群を一緒に演奏できるなんて、そうそう経験できることじゃない。しかも本当に「挑戦的」なんだ。それは本当に挑戦で、僕が特に気に入っているのは、僕たちがかなり即興的に演奏しているということだ。スティングのソロの曲の多くには、僕自身がもともとギターで参加しているから、自分が弾くものは自然にうまくハマるんだ。その音楽がどう構築されているか、どんな音楽なのかを理解しているから、どんなアプローチで演奏しても“あり”なんだよ。

僕の中で一番重要な事は、スティングを驚かせたり、時には挑発したりすることだ。たとえば、あのポリス時代のようなエネルギーを引き出すためにね。スティングがこっちを見て「おい、それ何弾いてんだよ?」って“睨み”を利かせてくるような感じでさ(笑)わかるだろ?そういうエネルギーとか、セッションバンドみたいな感じだ。でも、実際、今はもう自分がセッション・バンドの一員だとは感じていない。何年ぶりかに、バンドにいる気分なんだよね。もちろん、自分のバンドとはまた別の話だけどね。あれは全く別物だ。

でも、僕がスティングと一緒に過ごした35年の中で、いまが一番エキサイティングな時期だと言っていい。ただし、“Ten Summoner’s Tales” のツアー(ヴィニー・カリウタ、デヴィッド・サンシャス、スティング、そして僕がいた)は本当に特別だった。あれはあれで、ひとつのキャリアの頂点だったと思う。そして今また、僕たちは本当に恵まれていると感じる、別の地点に到達したと思う。僕はギタリストとして、自分自身を自由に表現できるこの状況にいられることを、心から幸運だと思っているよ。だから、僕は今、全力でこのプロジェクトに取り組んでいるんだ。

トリオでやる意義

A:うん、話したいことが山ほどあるよ。“ロックのパワー・トリオ”って、ほんとうにすごい編成だと思うんだ。そうだろ?

だって、前に立つふたり──つまりギターとベースは、ピアノみたいに固定されて弾くわけじゃなくて動き回れるし、演奏しながら観客を楽しませることができる。エレキギターは大音量を出せるし、ドラムも同じくパワーがある。でもその一方で、トリオの中には「空間」もたくさんあるんだ。だから僕はこう感じたんだ。このトリオという形だからこそ、楽曲をより自由に、広い解釈で表現できるんじゃないかと。トリオの柔軟さ(malleability)のおかげで、どんな方向にも持っていける。

そして、僕が気づいたことのひとつは──これは「二つの面」を持っているということなんだ。

ひとつは、伝統的なパワー・トリオの系譜を引きながらも、クリームやZZトップのような「重いユニゾン・リフ」から脱却して、新しい形を作り出したクラシックなパワー・トリオ、つまりそれが「ポリス」だ。

しかし、もうひとつは、スティングがポリスを脱退したのはあの二人──アンディ・サマーズとスチュワート・コープランドという象徴的なミュージシャンが加わって、自分の曲に彼らの象徴的な要素を加える事なく、自由に曲を書けるようにするためだったんだと気がついたんだ。

だからソロの曲では彼はもっと幅広いアプローチが取れるようになった。そして君は、時にはアンディ・サマーズやドミニク・ミラーとしてではなく、完全にスティングの曲のために演奏し、消え去らなければならない瞬間もある。でもその一方で、君がまるでジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスみたいにジャムってる瞬間も確かにあるんだ。

DM:そうだといいけどね(笑)でも、まさにその通りなんだよ、アンディ。つまり、曲にはメロディーがあり、ハーモニーがあり、リズムの構造があって、アレンジやフォーム(構成)もある。でも、その中でできることって本当にたくさんあるんだ。

レコードに収録されたヴォイシング(和音の形)をそのまま再現することに固執しても、僕は全部をコピーすることはできないと思ったんだ。 でも一番驚いたのは──足りない要素を埋めようと頑張るのではなくて、つまりキーボードやサックス、別のギター、コーラスのパートまで全部ひとりで補おうとする代わりに、むしろ、僕は前より“弾く量を減らしている”ということなんだ。

このプロジェクトで僕が気づいた最大の発見のひとつは、「弾く音を減らせば減らすほど、或いは和音に入れる音の数を少なくするほど、そのサウンドがより大きく聴こえる」ということだ。「なんだって?ほんとかよ。」って思うだろうけど、本当にそうなんだ。

だから今では、ルート音(ベース音)はほとんど弾かない。2音だけのコードを弾くことが多いんだ。ラリー・カールトンがスティーリー・ダンでやっていたような感じでね。僕は彼のアプローチやバンド・アンサンブルからはすごく影響を受けている。つまり、全部の音を弾いてるわけじゃない。ルート音もメロディーも弾かないんだ。だからこそ、すごく刺激的なんだよ。

スティングの音楽にある多くのコード進行は、かなり洗練されているけど、基本的には「ジャズのボキャブラリー」なんだ。だから僕はコードの真ん中の2音だけ、あるいはたった1音だけを弾くこともある。でもそれが本当に驚くほど効果的なんだ。そしてそれは、アンディ・サマーズがポリスでやっていたことと同じだよ。僕がアンディがポリスでやった事で特に感銘を受けたのは、ベースとメロディーとの間にある「対位法的な関係性」なんだ。

(11:36)

そしてリズムの「対位法的な関係」――いい例を挙げるなら「Walking on the Moon」だね。あの曲では、コードを2拍目で鳴らして、そのまま音を「サスペンド」させておくんだ。 すると音が宙に漂うようにサスペンドして、まさに「サスペンディッド・コード(掛留和音)」という言葉どおりの効果になる。彼(=アンディ・サマーズ)はその「サスペンド」で音楽のドラマを作っているんだ。

僕は彼のそのアプローチにとても影響を受けていて、このトリオにもそれを取り入れようとしている。だから、彼はこのプロジェクトの中で、まるで「道しるべ」のような存在なんだ。

それにね、アンディ(こっちは司会者の方)、本当にワクワクするんだよ。 トリオでできることって、まだまだたくさんあるから、僕自身もまだ学んでいる途中だし、バンドとしても今なお進化し続けている。僕たちは即興演奏が多いから、まるで「旅の途中」みたいに、音楽的にどんどん成長して、成熟していってるのを実感しているよ。

(12:20)

もうこのツアーが始まって2年目に入ったんだ。だけどあまりにも楽しいから、スティングは来年いっぱいまでこの公演をどんどんブッキングしてる。つまり、このプロジェクトは俺たちのエネルギーが完全に尽きるまで続くんじゃないかって感じなんだ。この前も誰かに聞かれたんだよ。「このツアーって、いつ終わるの?」って。でも正直、答えなんてないんだ。 ”道が土埃に変わって、道路標識も灯りも標識も、何もなくなるまで俺たちは旅を続ける”──そんな感じなんだ。たぶん、その燃え尽きたときが「やめどき」なんだろうね。でも、少なくともこのトリオがワクワクしなくなるまでは続けるつもりだよ。 まだ刺激的だし、俺たちは今まさに創造性が高まってるんだよ。わかるだろ? まるでジャズ・トリオみたいにね。実際、僕はたくさんの素晴らしいジャズ・トリオからインスピレーションを受けている。ジャズクラブでいいトリオを観ると、いつも新鮮な気分になって本当にワクワクするんだ。もうね、本当に、本当に、自分は幸運だと思うよ。――なんか、ちょっと興奮して熱く語りすぎちゃったな、アンディ(笑)

A:見ている限り、君はすっかりやる気満々で、とてもワクワクしているようだね。実は聞きたかったことがひとつあるんだ。僕が実際にあなたたちのステージを観に行ったとき、少しだけ不安を感じたんですよ。

というのも、あれは本当に「巨大な」ライブだった。大きなバスもあるし、たくさんのクルーもいて、照明や機材も全部そろっていて──いわゆるなんでもある「大規模ツアー」そのものだった。でも、最近のそういう大規模な公演って、バックシンガーがいて、バッキングトラックが流れていて、キーボード奏者が2人もいる。僕の友人のひとりも、今は若いポップスターのツアーでドラマーとしてそういう現場に参加しているんだけど、彼のドラマーとしての仕事は、もはや実際に演奏するよりも、むしろ照明の合図を出したりバックトラックがズレてないかを確認する事みたいなんだ。しかも、今ではステージ上の会話──つまり観客とのちょっとしたやりとりまで事前に全部決められているし。

(14:21)

DM:たしかにいまのライブって、すべてが決められてたように進む世界なんだよね。

A:君たちのような大規模なショーを観ていると、「ああ、こういうのが現代のライブのやり方なんだな」って思うんだ。だから最初思ったんだ、これはちょっと物足りないかもしれないって。だってたった「3人」だけで、しかも超大規模なライブになるんだから。

でも実際に観てみたらまったくそんなことはなかった。だから「なぜあんなに良かったんだろう?」と考えていたんだ。印象に残っているのが、あの“お決まり”の「Every Breath You Take」が近づいてきた時、「ああ、あの曲は名曲だけど、もう何度も聴きすぎた。だから今回は別に聴かなくてもいいかな。」と思っていたんだよ。僕はステージ上でスティングのすぐ近くに座っていたのにさ(笑)

でも、あなたとスティングとクリスが演奏前に「うん、こんな感じでやってみようか?」みたいなやり取りをして、君が少しテンポを速めて最初の部分でジャムっぽくグルーヴを作っていった。

本当に素晴らしかったのは、その瞬間トリオが動き出し、スティングがおそらくこれまでに1万回は歌ってきたであろうその曲に、まるで「新しい命」が吹き込まれたみたいだったからだ。つまり(大人数のステージと)逆の効果があったんだ。だから僕は思った。

──どうして、他のアーティストはこういうやり方をしないんだろう?

(15:24)

DM:多くのバンドが、すごく大きなチャンスを逃していると思うんだ。本当に残念なことだよ。だって、僕らみたいなやり方はバンドにとってものすごく大きな可能性なんだ。

つまり、ステージ上の演奏者が多ければ多いほど、即興演奏や冒険的な試みをする機会は減ってしまう。これはもう当然のことだ。

ステージ上にポリフォニック楽器が二つある場合、例えばギターとキーボードだと、片方の演奏者がちょっと違うボイシングを試みようとしても、その可能性は最初から否定される。和音がぶつかってしまう可能性が高すぎるからだ。

だから、レコードに収録されているものをその通りに再現したがる人が多いのは、バックボーカルやブラスセクション、その他の要素が全部必要だと感じるからさ。全部そろえないと不安になるんだ。でもそうは言っても、その多くは結局"フェイク”、つまり偽物だよ。でもみんな(元の)トラックという"規格の網”に閉じ込められ、手を縛られ、手錠を掛けられて、本当の自分を表現できない。おそらく、その状態で本当に自分を表現できるのは、リードボーカルだけだろうね。

A:そうだよね。でも想像してみてください ──もし本番の演奏でミスしたら?もしスティングが本当にミスをしたら、彼はプロフェッショナルだから、君がそのまま続けない限り、ただ冗談を言ってすぐに立て直すと思うんですよ。

(16:44)

DM:うん、でもまあ実際ミスは起こるんだ。しかも、ほとんど毎晩ね。一晩に大きな失敗を何も起こさずに終えるなんてことは、まずない。でも、そんなときに動揺して落ち込んだり、パニックになる代わりにむしろ笑い飛ばすんだ。だってその方が面白いから。肝心なのは楽しむこと、それを楽しむことだ。それがジャムの本質なんです。

あなたも最初に言っていましたよね?「なぜ今の人たちは僕らがやっている即興みたいな感じで演奏しないんだろう?」って。それこそが、スティングが今やりたいことなんだ。

彼は今もう、「とにかく音楽を楽しみたい」というステージに来ているんです。それは自分たちのレベルを上げるため、挑戦し続けるためだ。だから僕たちは本当に沢山のリスクを冒してるし、僕なんて、スティングをちょっと“ビビらせる”ようなコードを弾いたりもする(笑)。で、彼が振り返って僕を見るんだけど・・・。彼が怒ってるのか、嬉しそうなのか、笑ってるのか、それとも僕を嫌な奴だと思ってるのか、さっぱりわからない。でも少なくとも、僕は彼を挑発し、刺激している。それが彼の望みだ。彼は僕に“安全に弾くこと”なんて望んでいないんだ。

(17:44)

A:それは見ていて分かりました。まさに彼が求めていることですよね。彼、よく振り向いていましたし。

(17:47)

DM:それで、「Every Breath You Take」──あの曲のリフを演奏することはやっぱり大事なんだ。だって、本当に素晴らしいリフだから。僕としては、あのリフを弾くことで曲に敬意を表しているんだよ。同時に「このリフは素晴らしい」と自分も認めている、ということを観客にも伝える為なんだ。

でもね、実際のところ、君も知ってると思うけどあの曲についてはアンディとスチュワートとスティングの間でちょっとした騒動があったんだ。そういうことが起きてしまうのは本当に残念だよね。

そしてあの曲にはいろんな解釈の仕方があります。だから最近の数回のライブでは、ちょっと"型破りな"アプローチをしているんだ。あの曲で少し"オフロード”──つまり音楽的に自由に遊んで、もう少しジャングリーな(キラキラした)サウンドで演奏してみたりして、曲の最後の方で"あのリフ”を引用するようにしているんだよ。そうやって観客にただ伝えたいんだよ。「ちゃんと覚えてるよ、ポリス・ファンの皆さん。君たちをガッカリさせないから。"あのリフ”はちゃんと来る。だから最後まで僕たちについて来てくれ」って、そう伝えたいんだ。

A:それは面白いね。

この動画を YouTube で視聴

この動画を YouTube で視聴

筆者コメント:2025年のスティング3.0のアジアツアーでは、日本の神戸、東京の2公演は通常の“あのリフ”から始まるバージョンで演奏されましたが、それ以降(名古屋公演以降)は全て2番目の“型破りな”バージョンで演奏されました。

スティングバンドの“哲学”

(18:49)

DM:僕らは楽しんでやってるよ。もちろんミスもするけどね。スティング・バンドの“哲学”のようなものは「有罪が証明されるまでは無罪」なんだ(笑)わかるかな?つまり、何かやってみて、それがひどい出来だったら、まずスティングはこう思うだろうな。「まあ、君は挑戦したけどうまくいかなかったんだな。」ってね。そしてツアーバンでホテルに帰る途中に言うんだ。「さっきのあれ、一体何だったんだ?二度とやるなよ」って(笑)でもそれを僕たちは笑い飛ばすんだ。そこにはちゃんとお互いが「対等な関係にある」感じなんだ。

僕はアーティストの為に仕事をしているとは感じていない。僕は「曲のために」働いているんだ。このバンドでは、曲こそがボスであって、アーティストじゃないんだよ。スティングは、非常に成功したカリスマ的なアーティストだけど、彼はプロジェクトに僕たちが自分の裁量で関われる余地を与えてくれる。

それはクリスも同じだ。彼が最初にこのバンドに入った時、彼は自分が何に巻き込まれたのか全く分かっていなかった(笑)最初はかなり驚いていたから面白かったよ。だってスティングと僕が毎日のように違う事をするから、クリスはパニックになって、「でも昨日はこんな感じでやってたじゃないか!」って言うんだよ(笑)その度にスティングと僕は、「こいつ、まだ分かってないな。」って感じで顔を見合わせるんだ(笑)

そう、俺たちはジャズ・ミュージシャンみたいに毎日変えるんだ。ジャズ・ミュージシャンは史上最高の"忍者みたいな”ミュージシャンだ。いや、これはちょっと大胆な言い方だとわかってるけど、でも実際、突き詰めればジャズの哲学は僕たちのやっている事に、見えないところで深く忍び込んで浸透しているんだ。ジャズ・ミュージシャンは、恐らく音楽とハーモニーという「言語」を誰よりも巧みに操る。

ただ──多くのジャズ・ミュージシャンに足りない唯一の事は、POPの演奏法を知らないという事なんだ。彼らはシンプルで、ストレートで、ダイナミクスを抑えた演奏ができない。

でもスティングはね、「ダイナミクスなし」で演奏されるのが大好きなんだ。そしてこれこそがスティングの「鍵」であり、彼の天才的なところなんです。つまり"フラットに演奏すること”だ。そしてこれはものすごくパワフルなんだ。でもジャズ・ミュージシャンはスウィングせずにはいられないからそれができない。スイングを止めて、機械のようにプレイする必要がある。 それ自体は非常に誠実な行為ですが、それ以外のあらゆる要素を彼らは既に全て備えている。ヴォイシング、コード言語、コードとメロディーのボキャブラリー。そういうものに関しては、ジャズ・ミュージシャンは完璧に網羅しているんだ。彼らの持つ音楽的な語彙は本当に広大で計り知れないよ。

(21:18

)

A:そうなんだよね。スティングに会って、君たちと話している姿を見て、それからステージでの彼の演奏を見て思ったんだ。彼はジャズが本当に好きなんだけど、その「限界」もちゃんとわかっていると感じたんだ。彼はソングライターでもあって、音楽の仕組みを理解している。

音楽の力学への深い理解──つまり、それがどこまで及んでどれくらいバンドメンバーと関わってくるのか。そういう関係性について、彼の中にものすごく深い理解があるのを感じました。

そしてドラムのクリスも本当に素晴らしかった。彼は演奏で非常に幅広い範囲をカバーしなければならなかった。なにしろ、あのヴィニー・カリウタのドラム・パートを叩かなきゃいけないんだから。それはある意味でスチュワート・コープランドのドラム・パートを叩くよりもさらに驚異的な事かもしれない。そして彼はそれをこなしながら、ときにはヘヴィに、ときには繊細に、

そしてときには完璧にメトロノームのように演奏しなきゃいけなかった。

僕はね、このバンドに本当に柔軟性を感じたんだ。それが印象的だった。反応的で柔軟性があり、あの規模のライブで、あれほど即興的で反応の良い演奏ができるなんて、本当に驚きだったよ。

Part-1 : 筆者まとめ

ここまでがPart-1の内容になります。いかがでしたでしょうか?

少しだけ補足します。ラリー・カールトンからの影響の話ですが、ドミニクには全編エレキギターのアルバムは「November」と「5th House」の2枚しかないんですが、とりわけ「November」ではラリー・カールトンからの影響を感じる事ができます。以前から彼からの影響の事は話していました。ご興味があったら是非聞いてみてください。

ドミニクはもともと、音楽の中の「音が無い空間」をできるだけ残したい、という強いコンセプトを貫いてきた人です。だから通常のギタリストは恐らくトリオで演奏する場合、もっともっと「弾く」はずですが、逆に「以前よりも音を減らした」というのは、本当に彼らしいなぁ、と思いました。だけど、日本公演を見た方は誰も「音がスカスカで迫力不足」なんて全く思わなかったんじゃないでしょうか?

そして、みなさんはドミニクのこの話の内容、どういう印象持たれましたか?いつもまあこんな感じなんですが、とにかく率直に話すし、自分を必要以上に良く見せようとはしないし、とてもキャリアがあるミュージシャンですが、本当に謙虚な人です。私はドミニクはミュージシャンとして非常に誠実な人であると感じますし、そこが彼が大好きな点でもあります。しかしこれで約22分・・・。まだまだ濃い話が続きますので、残りもお楽しみに。

この動画を YouTube で視聴

この動画を YouTube で視聴