■ Absinthe ■

■ Musicians ■

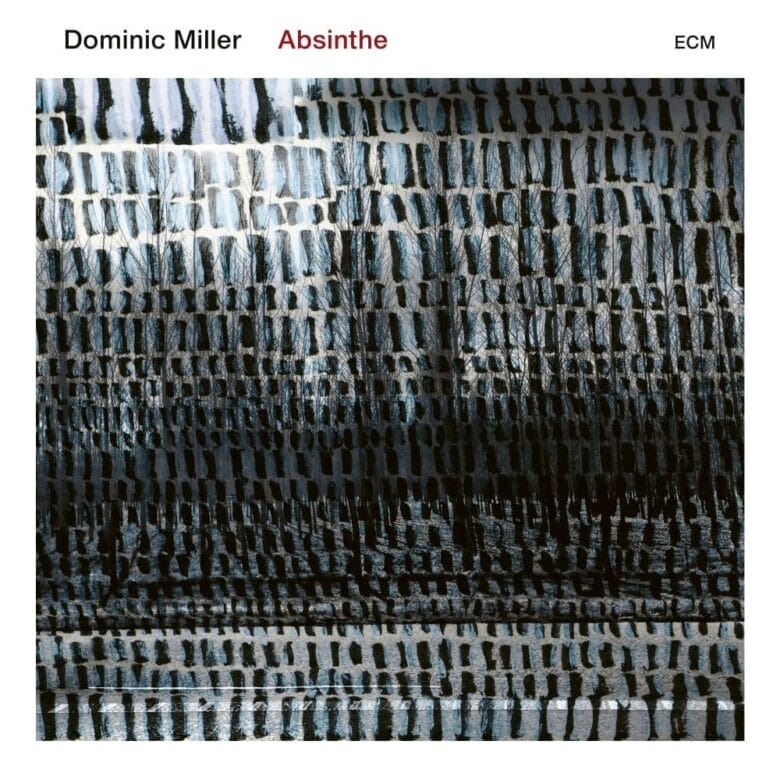

■ Dominic Miller(ドミニク・ミラー):G ■ Santiago Arias(サンチャゴ・アリアス):Bandoneon ■ Mike Lindup(マイク・リンダップ):Key ■ Manu Katché (マヌ・カチェ):Dr ■ Nicolas Fiszman (ニコラス・フィズマン):Ba ・Produced by - Manfred Eicher ・Recording - Studios La Buissonne(Pernes-les-Fontaines South France,2.22-24.2018) ・Engineer – Gérard de Haro, Nicolas Baillard ・Design – Sascha Kleis ・Cover Photo – Fotini Potamia ・Liner Photos – Gildas Boclé ・Liner Photos (3,7) – Christoph Bombart

■ Songs ■

01. Absinthe(5:28) 02. Mixed Blessing(4:48) 03. Verveine(1:45) 04. La Petite Reine(2:14) 05. Christiania(4:30) 06. Étude(5:42) 07. Bicycle(3:52) 08. Ombu(3:41) 09. Ténèbres(4:23) 10. Saint Vincent(5:27) All Songs:by Dominic MIller

■ Release ■

■ Release Date:03.01.2019 ■ Rabel:ECM(Ger,Rus,) ■ Number:ECM 2614 ■ CD,Album ------------------------------------- ■ Release Date:01.03.2019 ■ Rabel:ECM/Universal Classics & Jazz (Japan) ■ Number:ECM/Universal UCCE-1177 ■ CD,Album ------------------------------------- ■ Release Date:03.01.2019 ■ Rabel:ECM ■ Number:ECM ■ 10×File,FLAC,Album,Stereo,24-Bit, 88,2kHz

Commentary

プロローグ

このECMに移籍後の2枚目、2019年リリースの『Absinthe』。これはドミニク・ミラーが創り出す音楽への私の完全な降伏と不滅の忠誠を再確認させてくれた作品になりました。最初にこのタイトルチューンの「Absinthe」を聴いた時、衝撃で膝から崩れ落ちました。

ドミニクは昔の作品にやった事と同じ事をやりたくない人です。だからもちろん前作『Silent Light』から次の作品はは違うものになるだろうと予想していました。しかし『Silent Light』は、彼がそれまでに影響を受けたルーツに立ち返った作品なので、ドミニクの過去の作品と同じ文脈の延長線上にあると考える事はできる。ですが彼がこの『Absinthe』のような作品を出すとは私も良い意味で予想を大きく裏切られました。だからこのアルバムは個人的には「記念碑」的な作品です。

この作品は、今までの彼の作品にはなかった、まったく新しい世界を作り出すことに成功していると思います。

まず最初に言っておきたいことが一つあります。 私は偉大なECMのマンフレッド・アイヒャーに感謝しています。

彼のような世界でも稀に見る審美眼を持つ人が、ドミニクのこれまでの才能や音楽活動に注目し、声をかけてくださったことに、彼のファンとして本当に感謝しています。 このアブサンは真の傑作です。 彼がこんなに素晴らしい作品を作ってくれて私はとても嬉しいです。 しかし、アイヒャーがいなければこの仕事は不可能だったことは間違いありません。ECMは世界で最も彼の音楽を正しく理解し、導いてくれるレーベルだと思います。だから今彼はとても明るい方向に向かって挑戦し続けることができるようになったと思います。 本当にアイヒャーには感謝しかありません。

アルバム・コンセプト

彼が今回選んだテーマは彼が愛するフランス印象派の画家たちへのオマージュです。ドミニクはアルバムを創作するときに先にコンセプトを決めて、それにそった内容で曲を書きます。曲順としては、最初に作った最もコンセプトが明確な曲を1番目に入れることが多いです。このアルバムで表現されているものは印象派の画家達の絵や、彼が住む南仏の光景と日常から感じた「光の中にある色彩のコントラストと衝突」です。音楽的にはバンドネオンが入り、ドミニクの中にある「アルゼンチンとフランスの融合」という事になるでしょう。

詳しい各曲の説明は下の「Dominic’s Comments」をご覧ください。

しかし、この『Absinthe』はドミニクが印象派の絵画からうけた影響や彼らへのオマージュ、そしてその絵画の「光や色彩の強烈なコントラスト」という事だけがコンセプトの作品ではないと思います。

「Absinthe」(アブサン)とはフランス印象派の画家達が好んだ、一種の幻覚作用が起こる強いお酒のことです。実は長いツアー生活を過ごすので、ドミニク自身は体調管理のために通常お酒を飲むことはありません。彼はインタビューでこのように語っています。

実は、アルバムのタイトルも、アルバムのメインテーマも、私のフランス印象派絵画に対する私の情熱からきている。私はコントラストの使い方と、ある種の「サイケデリック」な流れに情熱を持っていて、私の音楽観にも影響を与えたこの流れに敬意を表したかった。アブサンは明らかに酒だが、それだけではありません。エドガー・ドガが肖像画の中で表現したように、アブサンは私たちの心の状態でもあります。

https://www.musicajazz.it/dominic-miller-intervista-absinthe/

この「サイケデリックな流れからきている私の音楽観」とは、ドミニクがジミ・ヘンドリックスやグレイトフル・デッドなどの音楽に多大な影響を受けていることを指しているのだと思います。心の状態としてのサイケデリックな感覚と「Absinthe」の酩酊作用との類似点を彼は見出して音楽的に表現しようとしたのでしょう。

あと、このアルバムのライナーノーツなどではあまり詳しく書かれていませんが、「Ténèbres」の曲のような、「暗闇」を強く想起する曲があり、それを見逃すことはできないと思います。このアルバムは全体的に少しダークな印象のある作品です。光は深い「暗闇」があってこそ初めて輝くものです。それらは表裏一体であり、切り離すことはできません。どちらか一方では作品に深みは生まれません。私はこれもドミニクが大切にする、あるものとあるものとの間の「コントラスト」の一つだと感じます。

「Absinthe」という言葉は「不在」(Absence)という言葉に由来します。この「不在」というのはドミニクはあまり自宅にいることが出来ませんから、そういう意味での「不在」という単純な意味もあるでしょう。しかしそれだけではなく、もっと深い哲学的、文学的な意味での人間の「不在」のメタファーだと思います。

結局、創造性の高い人はどんなに愛する人囲まれていても、自分の心の中の孤独や闇を見つめ、ひとりで創作作業に向き合わなければなりません。そして、常にそれらの孤独を心に抱えて生きていかなければならないと思う。もっとはっきり言えば、自分の心にある孤独や闇を認めて愛する事ができる人でないと、私は素晴らしい芸術の創造は出来ないとさえ思っています。それは本当に孤独な作業だと思います。

このアルバム『Absinthe』には「暗闇」や「孤独」を感じさせる部分が存在し、それが私にこの作品を一層深い世界に感じさせます。輝く光を求める西洋キリスト教世界と違い、暗闇を愛する民族である日本人の私としては、ドミニクにはいつか谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」を紹介したいものですね。

またライナーノーツに彼はこう書いています。

「このアルバムでは、名声を得る事を諦め、印象派の表現、真の表現のために悪評を高めていったアーティスト達の勇気に敬意を表したかった。忘れてはならないことは、美術館や当時の知識人たちは彼らが狂っていると思い、彼らの絵画は壁紙として売られていたのだ。実際に印象主義は最初にアメリカ人が発見し、自国に持ち帰った。」

この言葉については、完全に私が深く考えすぎかもしれないですが、彼がアルバムを出すたびに最初の『First Touch』を引き合いに出され、よく比較されてきたことへの苦悩の影を感じずにはいられませんでした。でも、私はこれは、彼がミュージシャンとして、「これからもどんな事があっても自分の信じる『真の表現』を追求する事を続ける、という決意の表れであると思っています。

音楽について

これは南仏のスタジオで録音され、やはり期間は3日、そして一発録音がそのまま仕上がっています。このあまり時間をかけずにバンドで音を出したものを録音するというやり方は、私はドミニクにとても合っていると感じました。ECMは録音にあまり時間をかける事が出来ないレーベルですが、それは彼にとって全く問題にはならず、むしろこれは彼の音楽にとても合ったスタイルだと思っています。

この作品で音楽的に一番驚いたのは今までの彼の作品と違って明確に「バンドサウンド」を出してきた、という所です。『Nobember』や『5th House』のようなエレキのアルバムも、ベースやドラムが入っていても、「バンドの音」という感じはあまりしなかった。『November』もかなり短期間で制作され、演奏も90%がファーストテイクだったと言いますが、私はあまりこういう「生きた音」には感じられなかった。この作品は今までとは音楽の雰囲気、空気感が全く違う。音楽が「生きている」と思いました。

このアルバムの中でドミニク以外のミュージシャンたちも、最大限に自分の役割を務めていると感じます。ドミニクが一人で映ってる「Etude」のPVでさえバンドメンバーの明確な音楽への参加が感じられる。今までのドミニクの作品には比較的希薄だった、全員の「バンドで音楽を作り上げよう」という意志が音楽にはっきり出ているアルバムだと思います。

タイトル曲「Absinth」での後半のマイク・リンダップのふわふわしたシンセの音とコードワークはお酒「アブサン」の幻覚作用を想起させます。ベースのニコラスはドミニクが「巨大鯨のような気高さを持つ演奏だ」と評するのがわかる表現力に富んだ多彩な低音部を作り出しています。サンチャゴ・アリアスのバンドネオンはドミニクに全幅の信頼を寄せられて、今までの作品でドミニクだけが担っていたメロディの主要な部分を演奏しています。ドミニクが自分が大切にしている曲のメロディー部分を自分以外のバンドの誰かにこれほど託すのは初めてのような気がします。

マヌ・カチェ

そしてつい先日衝撃の事実を知りました。

このサイトの記事を書くために、2、3日前に私は読んでいなかった、ドミニクのインタビューが載った『Player』2019年5月号を入手して読みました。するとこのように書いてありました。

「一番最初にマヌ・カチェの参加が決まった。それから他のメンバーが決まり、曲を書いた。このアルバムのキーはマヌだ。」

それまでドミニクがどうやってこのアルバムのバンドネオンのサンチャゴ・アリエス以外のメンバーを決めたのか実はそれまで知りませんでしたが、予想通りでした。私はこのアルバムを初めて聴いた時、当時のブログに「ドラマー、マヌ・カチェなしにはこのアルバムの世界は成立しなかったと思う」とはっきり書きました。

このアルバムでは、マヌ特有の芸術的なシンバルワーク、特にスプラッシュの使い方が実に絶妙な効果を生み出しています。このスプラッシュやシンバルのアクセントは、音楽全体のイメージや繊細さに大きな影響を与えています。

彼はストレートなロックやポップスも演奏しますが、実に繊細なドラミングをするドラマーです。”ただ演奏する “のではなく、まるで歌うようにエレガントで繊細なタッチで演奏し、表現力も豊かです。

このアルバムでの彼のシンバルの音は、まさに「音階」を持っていると感じました。だからこの『Absinthe』での彼のドラミングは、単なるビートではなく、音楽のハーモニーとして機能していたと思います。

だから、この作品の世界観に貢献できるのはマヌしかいないし、マヌだからこそできたことだと感じました。

実際、「Etude」と「Ombu」の後半のマヌのドラミングは本当に素晴らしいと言わざるを得ないです。改めてこの作品はマヌ・カチェというドラマーの凄さを感じさせてくれました。だから、私が最初に感じたことはまったく正しかったようです。それはかなり「分かりやすい」ものでした。

でも「分かりやすい」というのは「単純で安易な作品だ」という意味ではありません。それはまったく逆です。 「分かりやすい」というのは褒め言葉です。 創作においてコンセプトが分かりやすい、というのはとても素晴らしい事です。 作り手の努力と工夫を深く感じます。 それは簡単なことではありません。ですから、私はこの「コンセプトが明確につたわるわかりやすい作品」である『Absinth』は本当に素晴らしいと感じます。多くの人がこの世界に共感できるのではないでしょうか。

「創作上のコンセプトはできるだけシンプルに、出来るだけ明確にする。」そうしなければ相手になんか伝わりません。これはもう私は仕事上、若い時に嫌と言うほど感じました。自分がこだわった細部のディティールなんて、出来上がってもほとんどの人が気がつきもしなければ気にも止めません。そんな細かい部分は同業者の人間がたまに「こだわったんだね」と気がつくくらいです。

そんな細部にこだわる時間があるなら、よりコンセプトを強く打ち出すために注力した上がよほど相手に伝わります。どんなに自分の頭の中で高尚なアイデアがあっても、伝わらなければ意味はないんです。でも、人間何か創ろうとするときには細部にこだわりたくなるもんです。だから「作り手のコンセプトがはっきり伝わる」というのはその過程においてその創作者は相当な努力をしている、という事です。

そして日本盤のライナーノーツですが、酷い間違いがあります。「1999年の『Second Nature』はニール・ステイシーとの双頭名義作なので除外すると、」という記述があります。これは一体何のアルバムを指して言っているのでしょうか。『Second Nature』はニール・ステイシーは関わっていないし、ニール・ステイシーとの双頭名義作なら2002年の『New Dawn』です。ミュージシャンにとってディスコグラフィーというのはそれまでの人生そのものだと思います。こういう間違いはしないで欲しいです。

Dominic’s Comments

曲を書く前に最初に思いついたのはタイトルでした。 南フランスに住んでいる私は印象派に魅了されています。 鋭い光と魔女のようなミストラルは、強いアルコールと激しい二日酔いと組み合わさって、これらの芸術家の一部を狂気へと駆り立てたに違いありません。 空は緑、顔は青、遠近感は歪んでいる。

私の2枚のECMアルバム、そして特にこの新作では、曲の最初のアイデアはシンプルな自撮り写真のようなものです。でも、ひとたび一緒に作業すると、その曲は、人生の光と影をすべて含んだ、豊かな写真のような静止画になるんだ。マンフレッドは音楽の本質を引き出す手助けをしてくれるし、その過程で私たちをコンフォートゾーンから押し出すこともしばしばある。スタジオでは、すべての曲を再考し、デザインし、再解釈した。私は長年にわたって250枚ほどのポップスやロックのレコードを作ってきたが、それはいわゆる完璧を目指すプロセスであることが多い。しかし、マンフレッドはこのような完璧さは求めていない。

サンティアゴ・アリアスと私は最近ブエノスアイレスで出会った。私はブエノスアイレスでツアー中で、休日の夜に地元の一流ミュージシャンが出演するジャムを見に出かけたんだ。彼らは皆、この若いバンドネオン奏者を指差していた。アコースティックでタンゴではないアルゼンチンの土着音楽にヨーロッパの影響をミックスしたサンティアゴの演奏を目の当たりにして、私は閃きを感じた。私は彼の楽器の音色と空間感覚を念頭に置いてアブサンの音楽を書いた。

「Mixed Blessing」この曲は、ニール・ヤング(彼はカナダ系だが)やポール・サイモンのような、私の大好きなアメリカン・フォーク・ミュージックのルーツを歌っている。しかし、この曲のタイトルは、私の友人の歌手の歌にインスパイアされたものだ。「Mixed Blessing」の意味は、人生で自分に起こりうること、自分にメリットを与えてくれるが、それはいつも目に見えるわけではないことを言っている。

「Verveine」 私の妻が毎晩作っているバーベナティーの一種です。 私はこの典型的なフランスのハーブの香りが大好きです。これは 二日酔いに良いとされているので、昔の画家たちはアブサンの幻覚を見た後、心を落ち着かせる解毒剤として使っていたのではないかと思います。

「La petite reine」これはフランス流の自転車の定義方法であり、円運動を連想させます。

「Christiania」私が何度か訪れたコペンハーゲンの近所にある小さな独立したコミュニティの事です。 ここは自由なコミュニティで、警察はなく、70年代にヒッピーたちがいて、一種の寄宿舎ゲットーと化したこの地区を手入れし、美しく住みやすい場所にしました。 私が特に気に入っているのは、人々が本当に優しくて穏やかで、都合よく悪いことがすべて排除されているからです。

「Étude」非常に簡単に言えば、これは練習曲です。メロディーが典型的にフランスの影響を受けたものであるため、私は英語ではなくフランス語で定義することを好みました。 そして、それはフランスの作曲家とその研究モデル、そしてヘイター・ヴィラ=ロボスへのオマージュでもあります。 ここが私のスタジオです。楽器の練習はすべてのミュージシャンにとって基本であると考えているからです。

「Ombu」これは南米、特に私が生まれたアルゼンチンのパンパに生える木の名前で、私を幼少期や故郷に思い出させてくれます。 つまり、これは私の南米のルーツに対する個人的なオマージュなのです。

「Ténèbres」これは暗闇、影、何か暗いもの、この名前を持つ私の猫のようなものを連想させる。そして私は彼をとても愛している。この曲は彼のゆっくりとした、どこか邪悪な足取りを思い出させます…。

「Saint Vincent」 のタイトルは、ゴッホのことではなく、ポール・サイモンとの長年のコラボレーターであり、私にとってメンターのような存在であったカメルーン出身のギタリスト、故ヴィンセント・ンギニのことを指している。彼は私のギターの理解方法に大きな影響を与えました。 彼は2017年12月に、わずか65歳で亡くなった。 彼は私にとって指導者でした。 私が彼を「聖人」と呼びたかったのは、私の意見では、彼がサイモンの「聖者のリズム」の主要な責任者だからです。ヴィンセントには、ドラマーがよく口にするような特別な「時間感覚」があった。彼の時間の使い方は、ほんの数音で彼だとわかる。

■ Video ■

この曲なんかも最初に聴いた時は驚きましたね。本当に今までの彼の音楽からこれが出てくるとは私は想像をしていませんでした。クラシックから発想を得ている曲なので、別に今までのドミニクの無かった要素ではないんですが、展開される世界観は全く今までには無かったものだと思います。素晴らしいの一言です。

ドミニクの得意な繰り返されるアルペジオのリフ(オスティナート)とそれに絡んでくるバンドネオン。そしてやはりマヌ・カチェのドラムが本当に素晴らしいです。徐々に盛り上げてくるこの彼のドラムは圧巻です。実にドラマチックな作品です。

この曲はのちにスティングの【The Bridge】というアルバムで「Harmony Road」という曲となり、スティングの歌が付けられますが、申し訳ないですがドミニクのオリジナルの方が良いと思います。歌に歌を重ねる必要性はあまりない気がしますがいかがでしょうか?

■ Review-1 ■

レビュー:ECM からの 2 枚目のリリースとなる「Absinthe」で、ギタリストのドミニク・ミラーは独特の雰囲気で彩られたアルバムを作成しました。 「曲を書く前に最初に思いついたのはタイトルでした」と彼は言います。 「南フランスに住んでいる私は印象派に魅了されています。 鋭い光と魔女のようなミストラルは、強いアルコールと激しい二日酔いと組み合わさって、これらの芸術家の一部を狂気へと駆り立てたに違いありません。 空は緑、顔は青、遠近感は歪んでいる。」 ミラーのECMデビュー作『サイレント・ライト』はソロとデュオのセッティングで親密さを強調していたが、アブサンは、このギタリストがクインテットのフロントを務め、彼のこれまでにない抒情的な作品に質感のある命を吹き込んでいることに気づいた。 ミラーは、ナイロン弦とスチール弦のアコースティック・ギターを切り替えながら、サンティアゴ・アリアスのバンドネオンで重要なハーモニック・メロディーを引き立てています。 ドラムキットで鮮やかな存在感を示しているのは、ECMのベテランであり、スティングのバンドでミラーと長年同僚であるマヌ・カチェだ(ギタリストは現在30年間ミラーと共演している)。 マイク・リンダップのキーボードの音色がタイトル曲などのハイライトに幽霊のような雰囲気を加え、ベーシストのニコラス・フィズマンがサウンドを根付かせています。 ミラーについて、ジャズタイムズは彼を「すべての音を搾り出し、音の間の休止と、弦の上を滑る指のささやきのような効果を生かして繁栄する」ギタリストであると評したが、ステレオフィルも同意し、次のように宣言した。

「ギターを通して感情を表現する彼の能力は驚くべきものです。」

■ Review-2 ■

REVIEW: ドミニク・ミラーの「アブサン」は、室内楽的な感性を持っており、私たちが「クラシック音楽」と考えたいものに近いものとして真剣に受け止めるのに適している。私は、クラシック音楽を主に聴く多くの人々が、この録音に興味を持ち、楽しめると心から信じている。「アブサン」は、彼が優れたギタリストであるだけでなく、優れた作曲家であることを明らかにしている。ギタリストが率いるアルバムというと、激しいギター・ソロをフィーチャーすると思われるかもしれないが、ここではそうではない。 代わりに、集まったミュージシャン同士の微妙なインタープレイにアクセントが置かれている。[この共同作業による音楽的相互作用の正味の結果は、本当に室内楽のように聴こえるアルバムであり、クラシック音楽の愛好家が試聴するのに十分な冒険をすれば、思いがけない喜びを発見できるかもしれないジャズ・アルバムである。【カール・W・ネーリング/Classical Candour】

■ Review-3 ■

レビュー:ディノ・サルッツィの弟子であるバンドネオンの名手サンティアゴ・アリアスは、ソリストとして輝くだけでなく、その幅広い音色で作品に特別な雰囲気を与え、ドミニク・ミラーがスティール弦とナイロン弦を交互に張ったアコースティック・ギターから奏でるメロディと完璧に調和している。イギリスのファンク・ポップ・バンド、レベル42の結成メンバーとして知られるようになったキーボーディスト、マイク・リンダップの貢献も、時に驚くべきものだ。 彼は楽器をフルに使いこなし、しかし常に控えめに、曲のためになるように演奏する。同じく繊細でパワフルなドラマー、マヌ・カッチェと、ドミニク・ミラーが「偉大なクジラの気高さ」と例えるベルギー人ベーシスト、ニコラス・フィスマンは、繊細でエネルギッシュな珠玉の音楽にとって理想的なリズム・チームを形成している。実際、最新の『アブサン』でドミニク・ミラーは長年のボスから見事に脱却し、独自のカテゴリーで演奏している。【ペーター・フュスル/カルチャー】

■ Review-4 ■

レビュー:このギタリストが ECM のために録音したセカンド アルバム「Absinthe」の音楽は、決して簡単なものではありません。 しかし、それはとても楽で、とてもリラックスしていて、それゆえに落ち着くように思えます。 これは偉大な芸術ですが、実際には実現するのが困難です。 躁的な献身的なスピードという形で彼の妙技のすべてを発揮するのではなく、ただ際限なくハーモニーを重ね、音楽が聞こえなくなり息ができなくなるまで何度も何度も変更するのではなかった。 抑制、沈黙、明確かつ簡潔な構造、それはドミニク・ミラーに適したアプローチです。 それにもかかわらず、彼はリスク、挑戦、さらには過激なことを愛しています。 しかし、それは音量やあふれるほどの複雑さの形ではありません。 […] 穏やかで刺激のない、日常を休日に変える音楽。 永遠に残るアルバム。【イェルク・コンラート/クルトコンプロット】

- “The Praise of Shadows” was translated for the general public in the USA in 1955 after the war, making Junichiro Tanizaki’s name widely known in the English-speaking world, and was later translated in France, where it had a great influence on French intellectuals. Michel Foucault was sent a copy of Praise of Shadows and Shadows by his friend Jean Daniel, which he read and was influenced by its aesthetics and the optics of shadows and shadows, and perceived its implications for his own thought.

‘Jean, thank you for sending me Tanizaki’s book. It really is a wonderful text. It is very rare that a text that talks about beauty is itself beautiful. Beauty is exactly what this text is talking about. Moreover, this text has a form of beauty itself. Beauty like light in murky water.”-Michel Foucault, The History of Truth. ↩︎