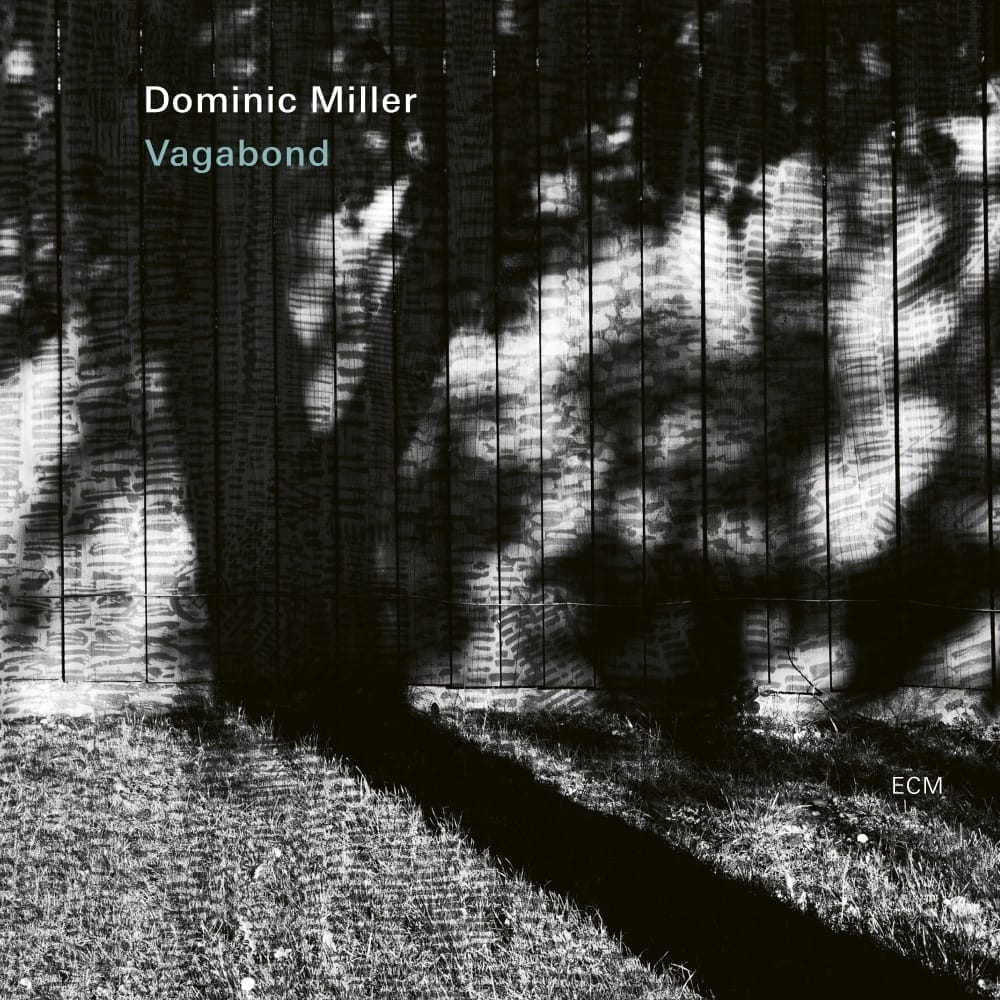

■ – Vagabond – ■

この動画を YouTube で視聴

■ Musicians ■

■ Dominic Miller(ドミニク・ミラー):G ■ Nicolas Fiszman (ニコラス・フィズマン):Ba ■ Ziv Ravitz (ジヴ・ラヴィッツ):Drs ■ Jacob Karlzon(ヤコブ・カールソン):Piano,Key ※ドミニクは英語圏なので「ジェイコブ」と呼びますが、本国での名前の表記にしています。 ・Produced by - Manfred Eicher ・Recording - Studios La Buissonne(Pernes-les-Fontaines South France):April.2021 ・Engineer – Gérard de Haro ・Mastered - Nicolas Baillard ・Design – Sascha Kleis ・Cover Photo – Fotini Potamia ・Liner Photos – Damir Pildek

■ Songs ■

01. All Change(2:55) 02. Cruel But Fair(4:16) 03. Open Heart(6:48) 04. Vaugines(3:42) 05. Clandestin(4:11) 06. Altea(3:45) 07. Mi Viejo(2:06) 08. Lone Waltz(4:41) All Songs:by Dominic Miller

■ Release ■

■ Release Date:4.21.2023 ■ Rabel:ECM Records(Ger) ■ Number:ECM 2704,458 9048 ■ CD,Album ------------------------------------- ■ Release Date:4.21.2023 ■ Rabel:ECM Records(Ger) ■ Number:ECM 2704,458 9049 ■ LP,Album ------------------------------------- ■ Release Date:4.21.2023 ■ Rabel:ECM Records-Universal Jazz(Japan) ■ Number:ECM 2704,458 9048,UCCE-1199 ■ CD,Album ------------------------------------- ■ Release Date:10.25.2006 ■ Rabel:Q-Rious Music(Japan) ■ Number:IECP-10070 ■ CD,Album,digipak

Commentary

First impression

ドミニクの最新作である『Vagabond』(2023)です。このアルバムの録音は前作『Absinthe』に続き、南フランスのStudios La Buissonneで録音されました。これもまた録音期間は3日です。やはりバンドで集まって一緒に音を出したライブ録音になります。

このアルバムもまた、私は良い意味で彼に裏切られました。前作『Absinthe』という作品は傑作でした。そしてドミニクの新しい音楽の世界をもうひとつ広げた作品でした。だからやはりそんなに凄い作品を出してしまった後、通常ならそれを超える作品をまたすぐ出すことは難しい場合が多い。だから私は一体あんな凄い作品を出してしまって、ドミニクはその後どうするんだろうか?と余計な心配をしていました。

しかしそんな心配は全く無用でした。また彼は新しい違う世界を見せてくれました。なんというか、ECMに移籍して以降の彼の作品は、階段を1段ずつ上がっているというより、もう3段跳びくらいでステージを上がっている印象があります。とにかく最初に通しでこのアルバムを聞いた時は、またすごい物を出してきたな、と圧倒されて言葉が出なかったです。

この『Vagabond』は前作『Absinthe』よりも要素を削ぎ落とし、シンプルさを突き詰めていて、曲の美しさやメロディの持つ物語性など、音楽の純粋なエッセンスを極限までに凝縮しているような作品だと思います。ここまでシンプルでいながら深い作品を作るのは並大抵の努力では不可能だろうな、と思いました。

どの曲も大変に詩的であり、それぞれが雄弁なストーリー性を持っています。全体的にとても静かな印象を受けるかもしれませんがどの曲もとてもドラマチックだし、描いている世界が深い。聞くたびに新たな発見があります。だからもう全く飽きずに聴いていられます。

このアルバムの曲は、基本的にパンデミック禍の最中に書かれたものなので、ドミニクの身近な南フランスの日常からインスピレーションを受けて書かれた曲になります。各曲の背景などは、下の『Dominic’s Comments』にまとめましたので、そちらをご覧ください。

アルバムタイトルについて

まず、アルバムタイトルの『Vagabond』(放浪者)についてですが、旅に出てばかりであるドミニク自身の事を指している訳ではありません。『Vagabond』とは、近年亡くなったドミニクのお父さんが愛していた、イギリスの詩人ジョン・メイスフィールドの同名の詩のタイトルから取られました。この詩集はドミニクも読んでとても好きになったそうです。

まあでも、私はドミニクはある意味で立派な「放浪者」だと思っています。というより、永遠に終わりのない旅に出てしまった人、というイメージがあります。芸術や音楽を追求することに到達点はありません。「どこまでより高いところに行くことができるか」という挑戦でしかありません。その事はドミニク自身がよく解っている筈です。

故・坂本龍一の座右の銘、『Ars longa, vita brevis』(芸術は長く、人生は短し)。つまり、そういう事です。

ドミニクのECMからリリースされた3作品、特に『Absinthe』と『Vagabond』は美しいだけでなく、非常に深い哲学的なテーマを含んだ作品だと思います。

『Vagabond』に関しては、全体の印象として「動」と「静」のコントラストがあり、そして「Cruel But Fair」,「Mi Viejo」という彼のとても親しい人を亡くした哀悼の気持ちが込められた曲がある為、「永遠ではないもの」や「儚いもの」へのドミニクの愛情や「時の流れ」といったものを強く感じる作品です。

マンフレート・アイヒャーのプロデュース手法

やはりECMのマンフレート・アイヒャーという人の審美眼というかセンスは凄いです。ドミニクとアイヒャーの音楽性の相性もきっととてもいいんでしょう。今までドミニクの中には存在していたけど、彼自身ではまだ発見できていなかった音楽の宝石の原石が、どんどんアイヒャーの手によって掘り起こされて、宝石として磨かれてきているように思います。

実際のところ、アイヒャーがどのようにドミニクに色々な要求をしてくるのかは私は勿論知りません。ただ、ドミニクはインタビューの中などでしばしば、「アイヒャーは我々ミュージシャンをコンフォートゾーンから押し出す」というような表現をします。

また、ドミニクはアイヒャーの事を「映画監督であり、我々は様々な演技を要求される役者のようだ」と言ったりもします。実際にアイヒャーの指示の出し方もとても映像的なんだそうです。でもなんだか凄くわかるような気がします。

クラシックの音楽の場合も、結構先生は生徒に対して映像的に「こういうイメージで演奏して!」とか言ったりしますし、それは指示を出される側もイメージしやすいので分かり易い。アイヒャーはクラシックを学んでた人だから自分もそういうやり方をされていたのかもしれないですね。

しかしこの「コンフォートゾーンから押し出す」というドミニクの言葉から想像すると、アイヒャーはミュージシャンにとって、すごく想定外の様々な要求をしてくるんでしょうか?

しかし、もしそうなら、私はアイヒャーの気持ちがわかる気がします。もし私がアイヒャーなら、ドミニクのような世界中のありとあらゆるジャンルの音楽を吸収しているミュージシャンに、様々な音楽的要求をするのは楽しくて仕方がないと思います。

実はこの作品は全8曲ですが、本当はドミニクはもっと多くの曲を書いていたようです。それについては、『Interview』のカテゴリで投稿した2023年5月8日の「INSOUNDER」という所のインタビューで語っているのでそれを引用します。

1日で書き上げた曲もあれば、1ヶ月かかった曲もある。ほとんど自分で書いているような曲もあるし、私はインスピレーション源であるソースから書き取るだけです。 それが最良のシナリオです。 他のものはもっと時間がかかります。なぜなら、私は通常、一緒に機能する 2 つのコードなどの「手がかり」を提供され、それをうまく組み合わせて全体像を完成させなければならないこともあるからです。いずれにせよ、私は始めたアイデアは必ず完成させます。このアルバムのために約 25 曲書きましたが、レコードに収録されたのは 8 曲だけでした。

https://insounder.org/dominic-miller-i-want-work-musicians-who-understand-space-and-colour

この提供された「手がかり」というのが、マンフレート・アイヒャーからの「アイデア」なのかな、と私は推測しています。25曲書いた中で収録されたのが8曲というのは、相当厳選されている印象があります。しかも6曲目の「Altea」は以前『Third World』に収録されている曲です。なんとなく、アイヒャー側からの作品に求める水準の高さを感じるようなエピソードです。

「ギターアルバムを作るつもりはなかった」

ドミニクはこのアルバムについて、「ギターアルバムを作るつもりはなかった」と話しています。

「私はスティングのハーモニーのセンスや曲の作り方に影響を受けているんだ。インストゥルメンタル・ミュージックでストーリーを作り、それを歌として扱い、詩、コーラス、ブリッジにアレンジをする事で、彼と同じことをしようとしているんだ。コンセプトやアレンジ、ストーリーを簡潔に伝えることなど、私は彼から多くのことを吸収しています。」

やはり通常、ギタリストのアルバムというと、ギターの演奏を中心にした曲が多いと思いますが、ドミニクの場合はそうではないですよね。

特にこの作品は、世間一般が通常考えるギタリストのリーダーアルバムとはかなり異なり、ギターは音楽的にかなり目立たないように作られています。

そしてよく考えたら私はドミニクの音楽は最初の『First Touch』から、「ギタリストによるギターインストゥルメンタル・アルバム」だと思って聴いていた事はなかったかもしれないです。

私はドミニクに対して最初に衝撃を受けたのは、スティングのソウル・ケージのツアーで彼を見た時です。実際に私はあの凄かったツアーでの彼を見たんです。だから私はドミニクがどれだけ凄いかっこいいギタリストであるかはよく知っています。実際あの時の彼の音と演奏を未だに忘れられない訳ですから。でも、改めてよく考えると私はずっと彼のソロの作品を「ギタリストのギターアルバム」とはあまり思っていなかったですね。

つまり私は彼の音楽がとても好きですが、たまたま彼はギタリストだからその彼の音楽はギターで表現されている、というだけなんです。

私はずっと昔から、彼のギターの演奏を中心に彼の音楽を聴いている訳ではなく、その中に込められた歌やストーリーそのものを聴いてきたんです。その事にこの作品は改めて気付かせてくれました。

リフの基礎構造と即興のコントラスト

アルバム全体の印象を一言で言うなら、間違いなく「シンプルだが奥深い世界」です。そして1曲1曲がとてもドラマチックです。

このアルバムでは、曲の構成やメロディーが、これまでのアルバム以上に非常に明確になっています。それを明確にするために、他のさまざまな装飾的要素は最小限に抑えられ、その強さが強調されています。

「シンプルであるが深く、力強い」、それが『Vagabond』という作品だと思います。

そのような印象を与える大きな要因について話します。

ドミニクは彼の音楽と作曲の中で「コントラスト」をつける事を大事にしています。今までの作品ではそのコントラストは、音がある事と音がない部分という「空間」のコントラスト、様々な色彩の衝突のコントラスト、そして光と影のコントラストというものがありました。

今回の『Vagabond』という作品の中で今まで以上に明確になったのが、繰り返されるリフ(オスティナート)の構造の「静」の部分と即興の「動」のコントラストです。今回それが素晴らしいんです。

このアルバムの曲の構造に多用されているのが、繰り返される静かなリフ(オスティナート)です。これが大部分の曲に非常に長く効果的に使われています。

ドミニクはこういうリフ、つまりオスティナート(反復)はもともと好きです。そしてドミニクはこのリフの作り方が本当に天才的に上手く、実に美しいリフを作ります。『Ad Hoc』の「Exiting Purgatory」や『Absinthe』の「Etude」、「Bicycle」が典型例です。

というより、むしろ今回はドミニクのギターがメロディーを演奏するよりも、それらに専念していることが多いです。

それが一番顕著なのは「Clandestin」でしょう。しかし「Lone Waltz」、「Open Heart」、「All Change」もそうです。

この反復、オスティナートは、効果的に使うと静かでも、だんだんと盛り上がりを作って、非常にドラマチックな展開に持っていく事ができます。代表例はラヴェルの「ボレロ」がそうですね。

このオスティナート(反復)に関してはドミニクの場合はクラシックからの影響だけでなく、大好きな「グレイトフル·デッド」の音楽にみられる催眠的な繰り返しからの影響も大きいと思います。

今回ドミニクは、この静かなリフ(オスティナート)を曲の土台の構造として非常に効果的に使い、その上にピアノのヤコブ・カールソンとドラムのジヴ・ラヴィッツによる即興的な演奏を加えることで、曲に非常に自由な動きと興奮を生み出しています。

そのため、曲全体のトーンは非常に静かで控えめであるにもかかわらず、土台となるリフの「静」と即興演奏の「動」の間に強いコントラストがあり、それが最終的に曲に非常に劇的な効果を生み出しています。

これが、今作『Vagabond』の最も大きな特徴だと思います。

ジヴ・ラヴィッツとヤコブ・カールソン

今回の作品の最大の特徴である「静と動のコントラスト」に大きく貢献しているのがドミニクのアルバムには初参加である、ピアノのヤコブ・カールソンとドラムのジヴ・ラヴィッツの存在です。ドミニクの自分の作品に起用するミュージシャンの選び方というのも本当に凄いと思います。この2人はやはり今回の音楽で最も期待される即興性の高い演奏が本当に上手な人です。今回のアルバムの世界には、この2人しかあり得ないという感じがします。この2人のについては別途「Dom’s Friends」のカテゴリーで紹介していますので、そちらをご覧ください。

まず、スウェーデンのピアニスト、ヤコブ・カールソンです。このアルバムでの彼の貢献は非常に大きい。実は私は彼のことはこの作品で初めて聞きましたが、本当に素晴らしい。彼のサウンドとスカンジナビアン・ジャズのリリシズムが、このアルバムの世界を大きく広げていると感じます。。

先ほども言ったようにこのアルバムのドミニクのリフとリズム・セクションの構造は静かに深く、大きなグルーヴで音楽を支えています。その上で展開されるヤコブのピアノの躍動感のある即興的なメロディーは実に美しく、音楽に強い生命感を与えています。しかし、彼の音にある生命の輝きは、単に明るいだけではない。美しさのなかにある儚さ、切なさも強く感じられる。「Cruel But Fair」の最後、長調の転調の後、最後の最後でジェイコブのピアノの音が消えていく瞬間は、なんと美しいことかと思います。

そしてこのヤコブのピアノの音はドミニクのギターの音と本当によく合います。

ドミニクはこのヤコブのピアノの音について「彼の音にはクラシックの響きがある」と語っています。私も聴いてそう感じたので、ドイツでヤコブにどのくらいの期間クラシックを勉強していたのか彼に質問しました。その返答によると彼はそれほど長い間クラシック音楽を学んでいたわけではなさそうですが、それでもやはりそう聞こえます。

私の実感としてはジャズやポップスしか演奏したことがない人とクラシック音楽を勉強した人とでは、どんな楽器でも音色が大きく異なると感じます。 いずれにしても、ヤコブのピアノの音は硬質すぎず柔らかい優しい音なので、非常にドミニクの音と合っていると思います。

次にドラムのジヴ・ラヴィッツについてです。彼は2019年のドミニクの『Absinthe』のツアー時に日本にメンバーとして来日していますから、演奏を既に見た人も多いでしょう。しかし、ドミニクのアルバムに参加するのはこれが初めてです。

彼はライブでは、ベースのニコラスと一緒にライブならではの本当に強烈なグルーヴを作りますが、このアルバムでの演奏はそういった「ノリ」ではなくて、ドミニクのオスティナートの演奏の部分に効果的なインタープレイを加えて、静かですが非常に変化を感じさせるドラムプレイで効果的に盛り立てています。

海の中の深い部分の「うねり」を感じさせるような、実にスピリチュアルなものを感じるドラミングです。ジヴの演奏はドミニク以外の彼自身の他の参加作品を聞いても、その傾向が強いように感じます。

私は結構ドラマーの音楽は良く聴くし、普段音楽を聴く時もかなりドラムを意識して聴いてることが多いのですが、こんなふうに深い精神性を感じさせるような演奏を聴いたのはジヴ・ラヴィッツが初めてかもしれません。彼のドラムのスタイルからはすごく新鮮さを感じます。

このアルバムではベースのニコラスもライブの時とは全然違うグルーヴを作っています。ドミニクはかつて、ニコラスのベースの事を「大きな鯨のような気高さを持つベース」と表現していますが、非常にそういう部分を感じる演奏です。私はこのアルバムのニコラスの演奏には、地球の大地の深いところに高温で息づくマグマのようなものを感じました。静かですが生命のような躍動感とパッションがあります。本当にニコラスの演奏も素晴らしいです。ドミニクが彼をずっと長く信頼している理由が本当によくわかります。

というか、このアルバムの彼らのような経験豊富なミュージシャン達は、本当に曲への理解がとても深い。そして自分自身が曲に対して何をするべきか、という事を実に深く理解していると感じます。

このアルバム『Vagabond』は、ドミニクの素晴らしい曲の数々と、それを最高のものにする方法を深く理解して表現できるミュージシャンたちによる、完璧な音楽的ハーモニーを聴くことができる作品です。

Dominic’s Comments

アルバムタイトルについて:これは私の父が好きだったイギリスの詩人ジョン・メイスフィールドの詩から取りました。私は自分を放浪者(Vagabond)だとは思わないが、旅をする人々に共感しているし、一箇所に留まって毎日同じ人々に会うよりも、そういうライフスタイルを好む。

アルバム全体について:ギター・アルバムを作るつもりはありませんでした。長年一緒に仕事をしてきた素晴らしいシンガーたちのおかげで、私は自分自身をインストゥルメンタル・シンガー・ソングライターとして強く意識するようになりました。そして、彼らと同じように「歌」の物語の流れを理解する最高のミュージシャンに囲まれることを選びました。

曲の背景について:このパンデミックの間、とても自然に私は南仏の周囲の環境に影響を受けました。私は何度も長い孤独な散歩に出かけ、田舎はいつの間にかこのアルバムにおける私のコラボレーターとなっていました。「Vaugines」は、私が歩いていた美しい小さな村のことです。「Clandestine」は時々地元の人たちに会う隠れ家的なバーのことです。「Mi Viejo」は簡単に言うと、私のお父さんという意味です。

「Cruel But Fair」について:この曲は、数年前に亡くなったスティングのツアー・マネージャー、ウィリアム・フランシス(通称:ビリー)のために書いたんだ。ツアー中に何か問題が起きると、彼はよく「Cruel But Fair」(残酷だが公平だ)と言って、いつも笑わせてくれた。本当に偉大な人で、僕らにとっては父親のような存在だったんだ。

■ Video ■

この動画を YouTube で視聴

この動画を YouTube で視聴

『Vagabond』からの3番目のPVになったのがこの『Mi Viejo』です。これはドミニクが亡くなったお父さんに捧げた曲です。このPVが発表された時、ドミニクはこのように自分のSNSでコメントしました。

「私は普段、感情をコントロールし、音楽に反映させることを好む。いつも成功するとは限らないけど。これは僕の父、あるいはミ・ヴィエホ(私のお爺さん、の意味)、バーニー・ミラーに捧げる。」

ドミニクは確かに大げさに自分の感情を音楽の上で表現することを好まない人です。彼は非常に自制心を持って音楽をコントロールしようとする人です。

しかし、彼の美しい音とメロディーは、言葉よりもはるかに雄弁に私たちに語りかけてきます。クラシック音楽以外で、これほど多くを語るサウンドを持つ音楽家は非常に珍しいと思っています。この曲もそういうものです。短いし、音も本当に少ない。だけど彼のお父さんへの深い愛情がストレートに伝わってくる。

ドミニクの音楽は静かだけど、本当に力強いんです。それは、やはり彼がずっと「音」というものに集中してそれを良いものにしようとしてきたから、そこに「説得力」があるんです。その人から出てくる音は、その人自身を示していると私は思います。

ドミニクのお父さん、バーニー·ミラーという人は恐らく大変優秀だった人です。彼はアマチュアながらとても音楽を愛し、造詣も深かった。その為、ドミニクだけでなく、大勢のミュージシャンへの支援や後押しををしていた人です。だからこのお父さんの存在なくしては、今のドミニク·ミラーという音楽家はこのような形で存在していなかったかもしれません。偉大なお父様のご冥福をお祈りします。

最後に「Cruel But Fair」のPVの撮影場所についてです。ドミニクが海岸でギターをもった後ろ姿を見せている非常に印象深いPVですが、これ2023年1月末に、フランスの北西部、ノルマンディー地方のオンフルールという街の「ブティンビーチ」という場所で撮影されました。それがその時の記事です。このオンフルールという街はとてもカラフルで美しい街です。

ここはエリック・サティの生誕地であり、セザンヌやフランス印象派の画家達がかつて題材として描いた街です。この街の美しい景観は多くの芸術家を魅了し、19世紀にはオンフルール学派と呼ばれる新しい潮流が生まれました。その中心にいたのがこの街出身の画家、ウジェーヌ・ブーダンです。ブーダンは『睡蓮』などの代表作で知られるクロード・モネの才能をいち早く見出したことでも知られ、オンフルール学派は後に印象派へと至る先駆的な芸術表現を生み出します。そんな場所はドミニクが行ってみたい所に決まってます!こういう背景があるから、ドミニクはこの場所を選んだんだと私は思っています。

■ Review-1 ■

レビュー:スティングのギタリストとして、またスタジオ・ミュージシャンとして、ドミニク・ミラーはその繊細な芸術で何枚ものアルバムに磨きをかけてきた。しかし、彼が音楽的ピークに達するのは、同じ目線の高さで音楽のボールを交換できる対話の相手がいるときだけだ。ミラーのECMセカンド・アルバム『Absinthe』では、2019年にバンドネオンのサンティアゴ・アリアスがそうだった。

今、ミラーはアンサンブルをカルテットに減らし、スウェーデンのピアニスト、ヤコブ・カルルゾンをスパーリング・パートナーに選び、非常に親密な対話を展開している。ECMからリリースされた彼の新作『Vagabond』は、まるでミュージシャンたちが楽器を愛撫しているかのようだ。

ドミニク・ミラーは、他ではあまり見られないような、わずかな筆致で雰囲気密度の高い音楽風景を作り出すことに成功している。このギタリストは倹約の達人であり、一音一音を弾きすぎることはない。目立たないモチーフの芽から、この静かな大巨匠は、極めて有機的に伝播していくような音楽物語を展開していく。

冒頭の 「All Change」は、音楽的ドラマトゥルギーの見本のようなものだ。テクスチャーを常に凝縮させることで大きな盛り上がりを見せ、それが頂点に達するとまたすぐに消えていく。「Altea」は、シンプルな3音のモチーフがいかにコンパクトな曲へと変貌するかを示す典型的な例だ。ギターのオスティナートの動きの摩擦面と、その上で展開されるヤコブ・カールソンの自由な即興が緊張感を生み出している。「Vaugines」の波のような動きは、思慮深いメロディーに乗せられ、まるで音楽的な吸気と呼気のように自然で説得力があり、アーチを描くような形で締めくくられる 「Lone Waltz 」は冒頭と対をなしている。『Vagabond』の大部分は、完全にリラックスした演奏姿勢から冷静かつ抑制的に展開しているのだから。

この繊細で風通しの良い室内楽は、最高の形で音響的に捉えられている。ミラーのナイロン弦のバターのような柔らかい音は温かみを醸し出し、ジヴ・ラヴィッツの繊細なドラムの音は素晴らしく風通しがよく、ニコラス・フィズマンのベースは全体を淡々と運び、ヤコブ・カールソンは特にアルバム後半で存在感を増している。聴いていると、必然的にミラーの故郷である南フランスの風景が思い浮かぶ。『Vagabond』は、プロヴァンスの暖かい夏の夜の音楽イメージのようだ。このアルバムには絶対的な安らぎが必要で、一日の喧噪が消え去ったとき、その魔法が解き放たれる。しかし、わずか30分あまりで終わってしまうのは残念だ。もっと長い時間、ミラーの夜の音に浸ることができるだろう。【fairaudio/TOBIAS PFLEGER】